- 精神科で抗鬱薬を処方されているけど、一向に治らない。

- うつ病になる前の自分を取り戻したい。

- うつ病からくる腰痛を改善したい。

- うつ病が原因で、周囲の 人たちに迷惑をかけたくない。

うつ病って、精神病? 〜変わってきたうつ病の考え方〜

うつ病とは脳内の神経伝達物質のバランスが乱れることで気分やその時の感情をうまくコントロールできなくなり、食欲不振や脱力感、抑うつ気味や全身のだるさなどがおこる病気です。気分障害ともいわれます。

うつ病の程度がひどいと、自分から死にたいと思い込むことがあり、現代では悪性新生物、脳卒中、心筋梗塞に並んで4大疾病の1つとして挙げられるに至りました。

うつ病は一生の間に約15人に1人の割合で発病すると言われています。非常に身近な疾患になったといえるでしょう。うつ病は社会的にも抵抗があると思われる傾向があって、医療機関の受診に躊躇し、実際は4分の1程度の方しか治療を受けていないといわれています。

実はこのうつが原因不明の腰痛にも大きく関係していることがわかっています。

うつ症状の精神症状を列挙します。

- 自分が楽しいと思うていたことや、興味がなくなってしまう。

- 人とのコミュニケーションが嫌になる。仕事をしたくても気力がなくなる。

- 憂鬱な気分や心の落ち込みがずっと続く。過去のことを思い出して悩む。

- イライラする。集中力がなくなり、何でも自分の責任だと思い込んでしまう。

次は身体的特徴を挙げます。

- 腰痛が強くなる。

- 食欲不振があり、食べ物が美味しくなくなる。

- 性欲や性的な関心が、極端に落ちる。

- 食欲不振で体重がどんどん減少する。

- 睡眠が浅くなり、早朝目覚めることが多くなる。

- 微熱や低体温がある。

- めまいや耳鳴りの症状がある。

うつ病はもともとの性格が関係しているものと言われていますが、以上のような方に注意が必要です。

脳内ホルモンであるノルアドレナリンが分泌されることで人は興奮作用を得ます。仕事であるとかスポーツであるとか、危機的状況とか、こういったことを乗り越えようとした時、人は緊張状態+興奮状態になります。

すぐに機動できる、対処できる、こういった状態でなければ人は本当の力を発揮することができません。 車でいうとアクセルの役割を果たしていると言えるでしょう。 自律神経では交感神経が優位となります。

しかし、人はずっとその状態が続けられるわけではなくいつかは休息しなければなりません。そこで充満したノルアドレナリンを減らす必要があるわけです。その時に使われる神経伝達物質がセロトニンです。

この時、人は交感神経から副交感神経優位へと変わっていきます。 リラックスしたり深呼吸することで副交感神経はより働き、血管が拡張し血圧は下がり穏やかになっていきます。

うつ病の患者さんは、このセロトニンがうまく生成されないか、分泌することができない状態になり、ノルアドレナリンがずっと脳内にとどまっている状態になっています。

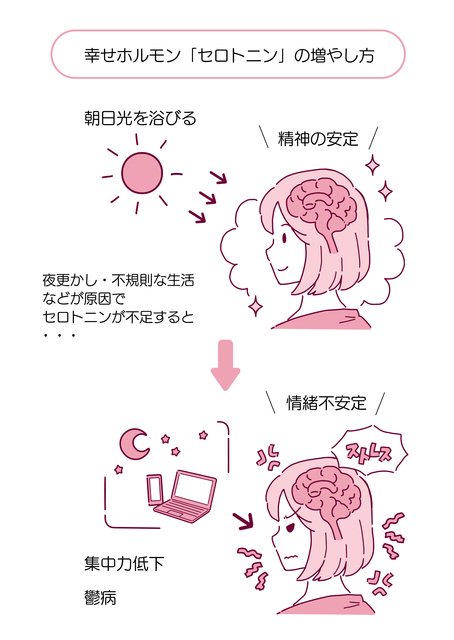

有名な精神科医の治療方法を見ていると、タンパク質を多く摂取することを推奨しています。 セロトニンを生成するにはタンパク質に含まれるトリプトファンという必須アミノ酸が必要になるからです。また、セロトニンは日光を浴びることで生成されるので、昼間まで寝ている患者は早朝に起床してもらい日光を十分に浴びて頂くことを推奨しています。

医療機関の治療法では抗うつ薬による薬物療法がメインになってきます。これはSSRIと呼ばれるものでセロトニンを補充する役割を持っています。

ここで問題があります。

実は抗うつ薬である SSRIが処方されてもその効果はおよそ半分程度と言われています。

抗うつ薬を内服していても実際はその半分ぐらいの人しか効果がないというわけです。これがうつ病治療の現実です。

うつ症状に対する3つの専門的アプローチ

1. 頸性神経筋症候群の解消

頸性神経筋症候群とは、首の骨(頸椎)周辺の筋肉が異常に緊張することで起こる症候群です。特に重要なのは頭の付け根にある「後頭下筋群」という小さな筋肉群です。これらの筋肉が硬くなると、脳と体をつなぐ重要な神経である「自律神経」の働きに悪影響を与えます。

自律神経には「交感神経」(興奮・緊張を司る)と「副交感神経」(リラックスを司る)があり、さらに「迷走神経」という体の様々な機能をコントロールする神経があります。首の筋肉の緊張がこれらの神経機能を乱すことで、心の不調につながるのです。

特に上部頸椎(首の骨の上部、C1-C2と呼ばれる1番目と2番目の骨)の動きが悪くなったり、筋肉を包む膜(筋膜)が癒着することで、脳幹部への血流が悪化し、神経の情報伝達に支障をきたします。

2. セロトニン産生能力の向上

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれる神経伝達物質で、気分の安定に欠かせません。実は体内のセロトニンの約90%は腸で作られますが、脳内のセロトニンは「縫線核」という脳の特定部位で合成されます。

セロトニンは「トリプトファン」というアミノ酸から作られますが、この変換には「トリプトファン水酸化酵素」という酵素が必要です。首の筋肉緊張が解消されることで血流や自律神経機能が正常化し、この酵素の働きが活発になります。

さらに、首の緊張がとれることで迷走神経の機能が正常に戻り、「腸脳相関」(腸と脳が相互に影響し合うシステム)を通じて、腸で作られたセロトニンの前駆物質が脳により効率的に供給されるようになります。

3. 垂直ストレイン異常の解消

垂直ストレインとは、頭蓋骨の動きの異常を指す専門用語です。頭蓋骨は一つの固い骨ではなく、複数の骨が組み合わさってできており、わずかに動いています。特に「蝶形骨」(目の奥にあるチョウチョのような形の骨)と「後頭骨」(頭の後ろの骨)が垂直方向に正常に動けなくなる状態を垂直ストレインと呼びます。

この異常により、脳脊髄液(脳と脊髄を保護し栄養を運ぶ液体)の循環が悪くなります。脳脊髄液は脳内で作られ、脳全体を循環してから吸収される大切な液体ですが、この流れが滞ると脳内の圧力が不安定になり、神経伝達物質の正常な代謝が阻害されます。

特に問題となるのは「第三脳室」周辺での脳脊髄液の流れです。ここは脳の中心部にある空間で、「視床下部-下垂体系」という体のホルモン調節の司令塔に近い場所です。この部分の脳脊髄液循環が改善されることで、神経内分泌系(神経とホルモンの連携システム)全体の機能回復が期待できます。

統合的アプローチの重要性

これら3つの要素は独立したものではなく、相互に密接に関連しています。構造的な問題(首や頭蓋骨の動き)から始まり、神経機能の正常化、そして最終的に神経化学的バランス(セロトニンなどの神経伝達物質)の回復まで、段階的かつ包括的に作用することで、うつ症状の本質的な解決を目指すアプローチとなります。

うつ病と関係が深いクラニオセイクラルリズム 〜脳脊髄液と呼応した一次呼吸 クラニオセイクラルリズム〜

皆さんは、一次呼吸 クラニオセイクラルリズムという言葉を聞いたことがありますか?

クラニオとは頭蓋骨のことです。セイクラルとは仙骨のことです。合わせてクラニオセイクラルリズムです。 一次呼吸とも言われています。

このリズムは実は脳脊髄液と深く関係しています。脳脊髄液は血液から作られた 脳内の液体で、脳はこの脳脊髄液の中にポカンと浮いた状態にあります。脳脊髄液のプールが脳全体を守っているんです。頭をぶつけたときにも、脳脊髄液のプールがあるため衝撃が脳実質に直接伝わることなく未然に防いでいるのです。

脳髄液は血液から作られる約120mlほどの無色透明の体液で、側脳室から第三脳室、第四脳室、マジャンティ孔を経由して脊髄にかけて循環しています。脳脊髄液は内臓にも細かく分布していて神経伝達の大きな要となっています。これはアメリカ医療で特に注目されていて、この脳脊髄液の循環に合わせた生理的な拍動があることが発見されています。

呼吸には内呼吸と外呼吸があります。酸素を口や鼻から肺に取り込んで二酸化炭素とガス交換するのが外呼吸。肺胞内で 取り入れた酸素を赤血球である。ヘモグロビンを通して、全身の核細胞に供給筋供給された酸素は細胞の中でミトコンドリアとともにエネルギーとして吸収活用されることを内呼吸といいます。

この外呼吸を総じてアメリカオステオパシー医学では二次呼吸と呼んでいます。翻って、脳脊髄液環流によるクラニオセイクラルリズムはこの二次呼吸の前に必ず起こるものなので、「一次呼吸」と呼ばれています。CSFプラクティスの創始者、宮野博隆氏は脳呼吸と呼んでいます。

それには脊髄硬膜や脳硬膜が関係していることがわかっています。心臓の鼓動や呼吸と違い、非常に微妙な拍動でよくよく注意して凝らしてみないとわかりません。通常、クラニオセイクラルリズムは頭蓋骨の蝶形骨と後頭骨の動きが双方ともに開いていくと拡張期、逆に閉じていくと収縮期と呼びます。拡張期に脳脊髄液は脳内に貯留し、収縮期には脳内の脳脊髄液を脊髄に送り込みます。蝶形骨と後頭骨はこのパターンを絶えず繰り返すことで脳脊髄液を循環させているのです。

アメリカオステオパシー医学ではうつ病患者には決まって、クラニオセイクラルリズムが乱れていることがわかっています。

お電話ありがとうございます、

京都″痛み″の整体院でございます。